在声乐表演中,女高音的声音强弱变化是情感表达的关键。无论是渐强渐弱的细腻过渡,还是突强突弱的戏剧张力,都考验着演唱者的技巧与控制力。

然而,长期以来,关于声音强弱处理的研究多停留在主观描述层面,缺乏客观数据的支撑。尤其是面部表情在演唱中究竟扮演怎样的角色?它是否真的会影响声音的强弱表现?

基于此,来自温州大学音乐学院的研究者使用面部表情分析系统(FaceReader),通过可视化的实证分析方法,深入探讨了面部表情对女高音声乐演唱强弱处理的辅助作用,为声乐表演训练提供了科学依据,同时拓展了音乐表演研究的跨学科方法。

从感性经验到可视化实证

声乐演唱作为一种高度综合的艺术形式,不仅要求演唱者具备出色的嗓音条件,还需要掌握精湛的演唱技巧,其中包括对声音强弱的精准控制。对于女高音而言,声音的强弱(Dynamics)控制是衡量其艺术造诣的关键指标。一个完美的“渐强”(Crescendo),需要声音从弱到强平滑过渡,如海浪般层层推进;而一个精准的“突弱”(Forte Piano),则要求声音在强音爆发后瞬间转化为缥缈的弱音,制造出惊人的戏剧张力。这些技巧,考验的不仅是歌者的嗓音条件,更是其对气息、共鸣腔体和身体状态的综合调控能力。

面部表情作为人类情绪表达的重要方式,在声乐演唱中同样扮演着重要角色。演唱者通过调整面部表情,不仅能够更好地传达音乐作品的情感,还能够间接影响共鸣腔体的形状和大小,从而实现对声音强弱的控制。比如当歌曲需要“唱得更强”时,歌者面部肌肉会不自觉地用力;当需要“弱下来”时,其眉宇和口型也会随之改变。

然而,在传统的声乐研究中,焦点往往集中在呼吸支持、喉位、共鸣焦点等“内在”机制上。而面部表情,通常被归为舞台表演或情感表达的范畴,被视为一种锦上添花的“外在”修饰。即学界对于声乐演唱中声音强弱处理的研究多停留于感性描述和主观分析层面,缺乏客观、可视化的实证研究。关于面部表情如何具体辅助女高音进行声音强弱处理的研究尚显不足。

因此,本研究旨在通过可视化的实证分析方法,探究面部表情对女高音声乐演唱强弱处理的辅助作用,为声乐表演训练提供科学依据,并拓展音乐表演研究的跨学科方法。

为表情与声音建立关联

本研究选取了具备多样性的24位女高音公开演唱视频作为样本。演唱曲目包括《春思曲》、《我住长江头》、《我心永爱》和《五洲人民齐欢笑》四首作品,每首作品分别由6位不同类型的女高音演唱。从每首作品中采集声音力度渐强(Crescendo)、渐弱(Diminuendo)、突强(Sforzando)、突弱(Forte Piano)的视频样本各30个,共计120个样本。

使用诺达思的面部表情分析系统(FaceReader)对视频样本进行面部表情分析。软件通过深度算法学习人类分类表情的基本规则,能够从视频画面中自动找到面部的500个特征点进行建模,并分析面部表情,得出愉快、悲伤、愤怒、惊讶、恐惧、厌恶和中性7种基本情绪的强度值。

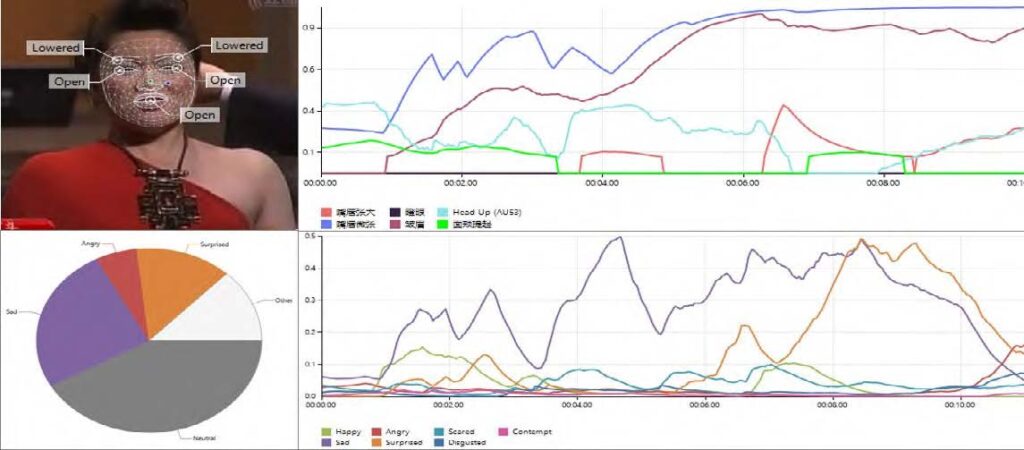

研究使用FaceReader从四个模块分析视频样本(图1)。从图1左上的面部表情动态分析图,可以直观看到面部肌肉的动态变化;从图1左下的情绪饼图,可以看出样本中各个情绪的占比;从图1右上的面部肌肉变化曲线图,可以看出嘴唇、眼睛、面颊的变化曲线;从图1右下的七种情绪曲线走势图,可以看出不同时段的情绪数值变化。此外,不直接分析演唱者的情绪类型,而是提取软件分析出的情绪唤醒值,即面部肌肉的变化幅度,作为衡量面部表情对声乐演唱辅助作用的指标。

面部表情分析系统 (FaceReader)

面部表情分析系统 (FaceReader)

表情与声音的高度协同

对采集的120个样本按照声音力度变化类型(渐强、渐弱、突强、突弱)进行分组,然后计算每组样本的情绪唤醒度平均值,并分析其与声音力度变化的相关性。

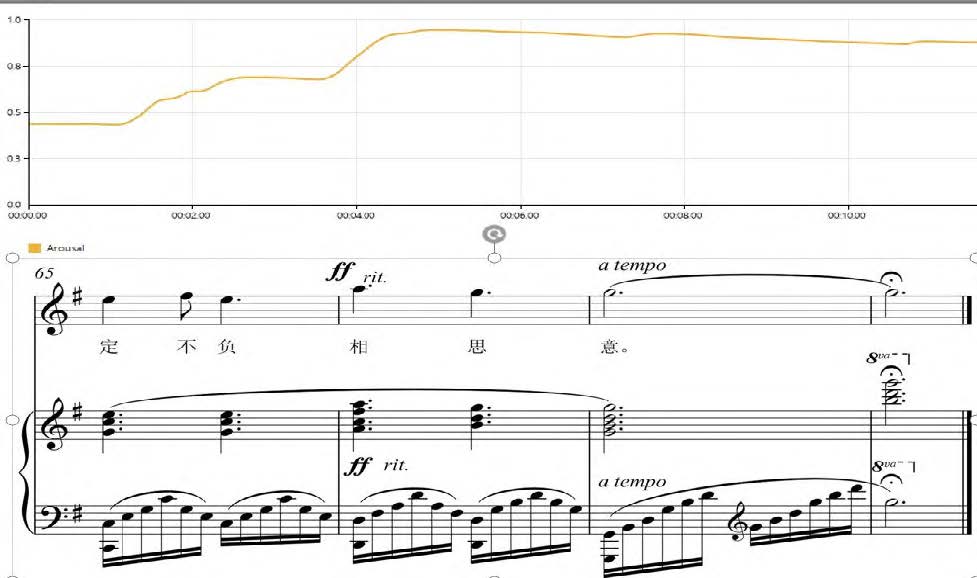

研究结果显示,面部表情的情绪唤醒值与演唱力度变化存在显著协同性,如以黄英演唱的《我住长江头》最后一句“定不负相思意”为例的可视化分析结果(图2)。具体而言,面部表情唤醒度与突强的相关系数为0.95,与突弱的相关系数为0.86,表现出高度正相关;与渐强的相关系数为0.58,与渐弱的相关系数为0.51,表现出中度正相关。这表明,在声音力度发生明显变化时,面部表情也呈现出相应的显著变化,尤其是在力度突变时。

当探讨面部表情对声乐演唱强弱变化的辅助作用时,最大的难点来自对两者因果关系的判断。本研究基于休谟的因果关系理论,从时序性、相关性及可复制性三层面论证了面部表情与声乐力度调控的协同机制。在时序性层面,面部表情的动态调整早于声乐力度变化,尤其在力度突变前呈现显著预判性特征;在相关性层面,二者存在明确正向关联,力度突变时的协同效应尤为突出,而渐强或渐弱的关联强度存在差异;在声乐教学中通过表情干预调控力度的实践被广泛验证,佐证了该效应的可复现性。

数据关联的背后,是实实在在的生理学原理。面部表情通过调节共鸣腔体的形状和大小,间接影响声音的强弱,其主动调控本质上是一种声学适配的生理代偿机制。具体而言:

强音变化:当女高音演唱渐强和突强时,面部肌肉明显呈现出脸颊向上提和口轮匝肌横向外拉的状态,扩大振动面,获得更强的声波,使音量增强。此时,口腔共鸣和胸腔共鸣的使用增加,面部表情肌的调整有助于获得良好的共鸣腔体。

弱音变化:当女高音演唱渐弱和突弱时,面部肌肉同样做出相应调整,如抬起皱眉肌改变面部肌肉形态,调整鼻咽腔共鸣,保持气息稳定输出。此时,头腔共鸣的使用增加,有助于控制呼气气流,使声带充分边缘震动,唱出高质量的弱音。

此外,研究还发现,多种因素可能影响面部表情与声音强弱变化的相关性,包括作品体裁、唱法、过渡声区和表演空间等。

作品体裁:艺术歌曲与歌剧在演唱风格和情感表达上存在差异,导致面部表情与声音强弱变化的相关性有所不同。艺术歌曲的演唱风格更为细腻,面部表情与强弱变化的相关性较弱;而歌剧选段中的面部表情与强弱变化的相关性较强。

唱法:民族女高音与美声女高音在共鸣腔体运用和咬字方式上的差异,导致其面部表情对声音强弱的调控强度不同。研究发现,民族女高音的面部表情与声音强弱的相关性高于美声女高音。

- 过渡声区:女高音在中声区到高声区的过渡音区需要进行生理与发声方面的较大幅度调整,面部表情与声音强弱变化的相关性较强。

- 表演空间:表演空间是否使用扩音设备、是否存在与其他演员或观众的互动以及伴奏形式等因素,均可能影响面部表情与声音强弱变化的相关性。

从实验室走向排练厅

本研究通过可视化的实证分析方法,证实了面部表情在女高音声乐演唱中对声音强弱处理的辅助作用。面部表情不仅能够帮助演唱者更好地传达音乐作品的情感内涵,还能够通过调节共鸣腔体的形状和大小,间接影响声音的强弱。这提示演唱者在训练过程中应注重面部表情与发声技巧的协同训练。通过调整面部表情肌去训练声音强弱变化,不仅有助于提升演唱者的表演水平,还能够增强其艺术表现力和感染力。

同时,多种因素可能影响面部表情与声音强弱变化的相关性。这也为声乐表演训练提供了更细致的指导方向,提示演唱者应根据不同作品和表演环境调整面部表情和发声技巧。

相较于传统的感性描述和主观分析方法,可视化分析方法具有客观性和直观性的优势。通过对FaceReader 的应用,本研究能够量化分析面部表情参数与情绪唤醒值,并验证其与声音强弱变化的显著关联性。这种数据驱动的研究范式为声乐表演训练提供了实证支撑,有助于更科学地指导演唱者的表演实践。

参考文献

许天鸣. 面部表情对女高音声乐演唱强弱处理辅助作用的可视化分析[J]. 温州大学学报(社会科学版),2025,38(3):90-101.